SNS利用者の約3割にリスクのある内容の拡散経験

SNS利用者の約3割にリスクのある内容を拡散した経験があることがわかった。また約2割がSNSを通じて「本名」を公開した経験があるという。

情報処理推進機構(IPA)が情報セキュリティの倫理に対する意識調査をオンラインで2021年12月14日から2022年1月4日にかけて実施し、結果を取りまとめたもの。13歳以上のSNS投稿経験者5000人が回答した。

37.8%がSNSで情報を拡散した経験があり、内容を見ると「ニュース」が21.6%、「商品、店、サービスの宣伝」が15.7%、「気象、災害情報」が15.2%だった。

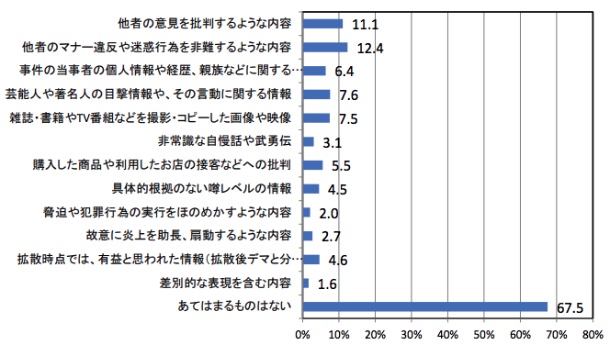

批判や非難、根拠がない情報、炎上の助長、差別的な発現、犯罪をほのめかす内容など、リスクのある内容を32.5%が拡散したことがあるとしており、女性が26.4%だったのに対し、男性が37.5%と10ポイント以上高い。

拡散において心がけている点については、「元の投稿が正確かどうか確認する」が82.7%、「元の投稿が人の感情を害さない内容か確認する」が81.3%といずれも8割を超えている。

「元の投稿が人に非難される内容でないか確認する(79.7%)」「元の投稿が差別表現を含まないかどうか確認する(79.6%)」との回答も多い。

リスクがある内容の拡散経験(グラフ:IPA)

(Security NEXT - 2022/04/12 )

![]() ツイート

ツイート

関連リンク

PR

関連記事

「不正ログイン」相談が約1.5倍 - 「偽警告」は関係者逮捕で減少するも限定的

未公開脆弱性情報、公表前の開示自粛を呼びかけ - 政府や関係機関

2Qの個人「サポート詐欺」相談は912件 - 検挙後に減少

「個人情報を考える週間」がスタート - 「うっかり」から「しっかり」へ

先週注目された記事(2025年4月20日〜2025年4月26日)

サポート詐欺の相談が1000件超 - SNS乗っ取り相談も増加

ランサムウェアへの対処を学ぶカードゲーム - JC3が無償公開

「自分は絶対に大丈夫!」との思い込みこそ危険 - 無料啓発教材を公開

悪質ECサイトの通報、前年から約3割減 - JC3まとめ

2024年4Qのセキュ相談 - 「不正ログイン」が45%増