32764番と37215番ポートへのアクセス増 - 複数メーカーのルータ脆弱性狙いか

同脆弱性を悪用されると、リモートからテストインターフェースへのリクエストを介して認証なしにroot権限が取得され、任意のコマンドを実行されるおそれがある。今回観測されたアクセスは、ウェブサーバの稼働状況について確認していたものと見られる。

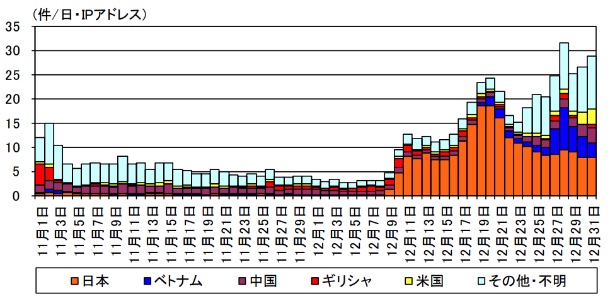

また2018年12月以降、TCP 37215番ポートに対しても「Mirai」の特徴を持つアクセスの増加が観測された。12月以前からもアクセスは確認されていたが、12月10日前後より国内のIPアドレスを中心にアクセスが増加。ベトナムや中国、ギリシャなどからのアクセスも確認されている。

観測したアクセスには、2017年11月末に明らかとなったHuawei製ルータの脆弱性「CVE-2017-17215」を探索するものが多数存在すると見られるという。脆弱性を悪用されると、リモートから任意のコードを実行されるおそれがある。

同庁では、IoT機器のパスワードは初期設定のままにせず、推測されにくいものを設定し、ファームウェアのアップデートを適切に実行するなど、セキュリティ対策を講じるよう呼びかけている。

Miariボットの特徴を持った37215番ポートに対するアクセス状況(グラフ:警察庁)

(Security NEXT - 2019/02/04 )

![]() ツイート

ツイート

関連リンク

PR

関連記事

先週注目された記事(2025年8月31日〜2025年9月6日)

国内で「Mirai」とは異なるボットネットの動きが加速

2022年はランサム攻撃が前年比21%減 - 後半で増加傾向も

対ウクライナDDoS攻撃の余波を観測 - JPCERT/CC

ソフト全般「脆弱性」対策の必要性、PC利用者で約6割が認知

消費者の7割は利益に関わらず個人情報の提供に慎重 - JIPDEC調査

マルウェア減るもランサムウェアは前年から倍増

消費者の9割弱、商品サービス選択時に提供企業のプライバシー取組を考慮

2021年1Qのダークネット宛パケット、前月から約1割減

IoTマルウェアの検体情報など研究者にデータを無償提供 - 横国大