12月上旬から特定ポート宛てのパケットが増加 - Windowsが発信元、共通の特徴見られず

2018年12月上旬より、「TCP 445番ポート」「TCP 1433番ポート」宛てのパケットが増加した。何らかのマルウェアに感染した「Windows」環境が発信元と見られている。

JPCERTコーディネーションセンターが、2018年第4四半期に同センターが配置したセンサーで観測したパケットの状況を取りまとめたもの。

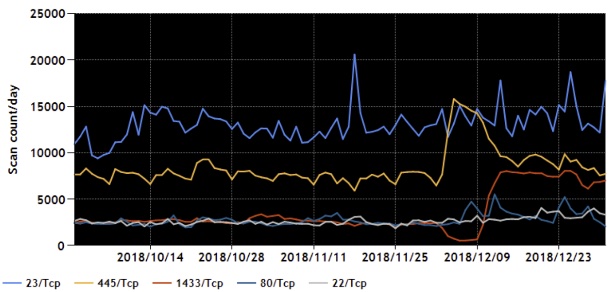

同四半期は前四半期から引き続き、「telnet」で利用する「TCP 23番ポート」に対するパケットが最多。同様に「Windows」のファイル共有プロトコル「SMB」で使われる「TCP 445番ポート」が次いで多かった。さらに「TCP 1433番ポート」「TCP 80番ポート」「TCP 22番ポート」と続く。

同四半期において目立った動きとしては、12月3日ごろより「TCP 445番ポート」宛てのパケットが増加。さらに同月10日前後から、3番目に多かった「TCP 1433番ポート」宛てのパケットについても増加が観測されたという。

上位5ポートのパケット観測数(グラフ:JPCERT/CC)

これらパケットの増加は、いずれも国内外のIPアドレスが発信元で、多くは「Windows」が稼働していると見られている。

稼働していたのは、とすでにサポートが終了している「Windows Server 2003」だけでなく、「同2008」や「同2012」なども含まれていた。

SMBのポートを見ても、開放されているケースや閉じられているケースが混在。共通した特徴は見られなかったという。発信元のホストが感染しているマルウェアは、特定されておらず、同センターでは調査を進めている。

また同月9日ごろからは、国内を送信元とした「TCP 37215番ポート」宛てのパケットが増加した。

同センターが調べたところ、Realtek製のSDKの脆弱性「CVE-2014-8361」の影響を受けた国内製のブロードバンドルータが送信元であることが判明。「Mirai」亜種の感染が疑われるとしている。

(Security NEXT - 2019/01/17 )

![]() ツイート

ツイート

関連リンク

PR

関連記事

先週注目された記事(2026年1月4日〜2026年1月10日)

10月のDDoS攻撃は減少、攻撃規模も縮小 - IIJレポート

2025年9月も300件強のDDoS攻撃を観測 - IIJレポート

8月のDDoS攻撃件数、前月比1.3倍 - 50Gbps超の攻撃も

監視カメラやNASを狙う「Mirai」感染活動を引き続き観測 - JPCERT/CC

7月のDDoS攻撃、件数は7.8%増 - 4分の1は月末4日間に集中

中国支援の攻撃グループ、世界規模で通信など重要インフラを攻撃

6月のDDoS攻撃、前月比31.0%減 - 最大トラフィックは約15Gbps

DDoS攻撃観測数、前月から微減 - 最大トラフィックは縮小

DDoS攻撃が前月比2割増 - 最大攻撃規模は5分の1に