[Security NEXT Special PR]

【特別企画】診断項目数だけでは選べない!? 知っておきたい「脆弱性診断サービス」選びのコツ

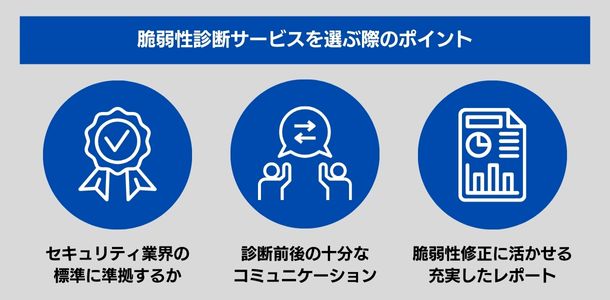

またウェブサイト運営者より、ウェブサイトの構成図やリスクが気になっている点などの情報を提供することも診断を行うエンジニアにとって重要な情報になるという。サイト運営者とベンダーで信頼関係を構築し、相互に協力することがより効果的に診断につながる。

料金の相場感を把握しつつ、よりよいサービスを選択するためには、複数ベンダーにヒアリングし、見積りの提示を受けて比較検討することも重要。対象項目とどのレベルまで診断するか事前にコミュニケーションをしっかり取りつつ必要条件を整理し、同条件のもと比較することがポイントとなる。

脆弱性のリスク、対策をしっかりと相談できるベンダーとの関係性を

「脆弱性診断」は手段であり、目的ではない。診断を受けるだけで安心していては、本末転倒だ。本当のゴールは、診断によって特定された脆弱性を適切に対処してインシデントを未然に防ぎ、本来のビジネスを継続、発展させることだ。

そのため、判明した脆弱性に対応するフェーズに向けて、診断後に提供されるレポートの見やすさ、修正のために必要な情報が網羅されているかといった点も、サービスの選定にあたりチェックしたいポイントとなる。脆弱性のリスク、優先度、修正方針など、脆弱性の解決に向けて必要となる情報が十分カバーされているか、事前にサンプルなど確認しておくとよいだろう。

またレポートで疑問が生じた場合に情報提供を受けられるなど、アフターサポートが充実していれば、診断結果を「修正」や「改善」など次のフェーズに活かすことができる。

「脆弱性」といっても致命的なものから軽微なものまで、影響もさまざまあるが、脆弱性に関する豊富な知見を持つサイト運営者は決して多いとは言えない。実際は低リスクにも関わらず、「脆弱性」という単語だけで過剰に反応してしまえば、大幅な公開スケジュールの見直しなど、ビジネスに直接影響することもありうる。

脆弱性が見つかった場合も、しっかりと双方向でコミュニケーションが取り、必要な情報、リスクについて説明を受けることができれば、経営判断を誤ることなく、無駄にリソースを消費するといったミスも防げる。

ウェブサイトのライフサイクルを考慮して脆弱性対策の計画を

ウェブサイトのセキュリティリスクは、つねに変化し続ける。新機能の追加や、未知の脆弱性の発見、攻撃手法の進化などに対応するため、「脆弱性診断」を継続的なライフサイクルとして捉えておくのも重要だ。

同じ脆弱性を繰り返し発生させないよう、診断後のアフターサポートを活用し、適切なフィードバックを得ながら運用を改善することで効率化も図れる。

新サイトの公開に向けた事前診断、公開後の定期的な診断、サイトのリニューアルや新機能追加という更新の際の診断など、ウェブサイトのライフサイクルを考慮した脆弱性診断を、サイト運営の計画や予算にあらかじめ組み込んでおくとよいだろう。

また、長期的な視点から対応していれば、脆弱性を利用したあたらしい攻撃手法が登場したときも、相談を受けつつ必要に応じてリスクがないかをピンポイントで診断など行うといった活用も可能となる。

安全かつ効率的なウェブサイト運営に向けて、「脆弱性診断」を活用する際にぜひ参考にしてほしい。

(提供:ユービーセキュア - 2025/03/03 )

![]() ツイート

ツイート

PR

関連記事

Cisco、アドバイザリ5件を公開 - コラボアプリにDoSやRCE脆弱性

直近更新で修正された「OpenSSL」脆弱性、「クリティカル」との評価も

「vLLM」に深刻なRCE脆弱性 - 動画を扱う環境に影響

「Chrome」に重要度「高」脆弱性が2件 - アップデートを公開

F5「BIG-IP」製品群に複数脆弱性 - DoSなどのおそれ

「SandboxJS」に新たなクリティカル脆弱性4件 - 修正実施

「React Native CLI」や「SmarterMail」の脆弱性悪用に警戒を - ランサムでも

悪用リストに脆弱性4件登録 - サポートツールやPBXなど3製品

Synology製NASに脆弱性 - 3rdパーティ製ツールに起因、KEV登録済み

APIクライアント生成ツール「Orval」にRCE脆弱性 - 再発で2度の修正