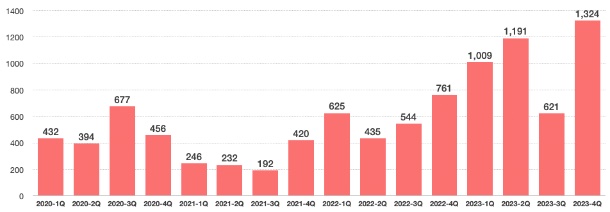

セキュリティ相談、前四半期比46.9%増 - 「偽警告」が倍増

目立って増加したのが「マルウェア検出の偽警告」に関する相談。前四半期の621件の約2.1倍にあたる1324件となった。2022年第2四半期以降、増加傾向が続くも、前四半期は一時的に大きく減少したが、再び以前の傾向に戻った反動で高い増加率を記録した。これまで過去最多だった2023年第2四半期の1191件を大きく上回った。

ウェブサイトを閲覧している際、マルウェアに感染していないにもかかわらず、ブラウザ上で偽の警告画面を表示し、サポートやソフトウェアの料金と称して金銭をだまし取ったり、悪意あるプログラムをインストールさせる手口で、企業や自治体などにおいても被害が発生している。

宅配事業者や通信事業者などを装った「SMS(ショートメッセージサービス)」に関する相談は165件。前四半期の94件から約75.5%増となっている。

性的な動画を閲覧している映像を入手したなどとだまして金銭を要求するセクストーションまがいのメールなど、仮想通貨をだまし取る詐欺メールに関する相談は47件。件数そのものは大きくないが、前四半期の16件から約2.9倍に拡大した。

「ワンクリック請求」に関しても、前四半期の30件を上回る34件の相談が寄せられている。

「偽警告」に関する相談の推移(グラフ:IPAの発表をもとに独自に作成)

(Security NEXT - 2024/01/23 )

![]() ツイート

ツイート

関連リンク

PR

関連記事

「React」が脆弱性3件を追加修正 - 重大脆弱性の余波に引き続き警戒を

「MS Edge」にアップデート - 「Chromium」のゼロデイ脆弱性に対処

県サイト資料に非公開の個人情報、マスキング未処理 - 静岡県

職員用グループウェアがランサム被害、生徒情報流出か - 向上学園

自治体委託イベントの申込フォームに不備 - 個人情報が閲覧可能に

サイバー攻撃被害が判明、内部情報へアクセスされた痕跡 - BBT

個人情報含む記憶媒体紛失、教諭2人を懲戒処分 - 北海道

「AEM」に100件超の脆弱性 - 「クリティカル」も複数

オンライン会議ソフト「Zoom Rooms」に脆弱性 - 最新版で修正済み

地理情報サーバ「GeoServer」の脆弱性悪用に注意喚起 - 米当局