「サポート詐欺」の被害が増加中 - 疑似体験で被害予防を

ウェブサイトの閲覧中に偽の「警告画面」を表示し、サポートなどと称して金銭をだまし取ったり、端末を侵害する悪質な「サポート詐欺」。被害を未然に防止するため、情報処理推進機構(IPA)は、「偽警告画面」を体験して対処方法を学べるサイトを公開した。

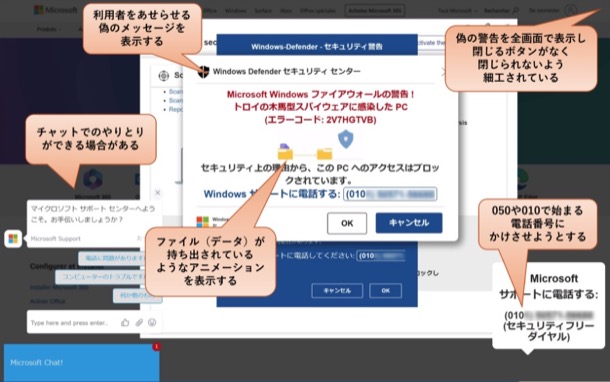

偽のセキュリティ警告は、ウェブサイトの閲覧中などにマイクロソフトやセキュリティベンダーを装って、あたかもマルウェアに感染したかのように見せかけた画面を表示。サポートなどと称して電話をかけるようだます手口。

電話口では、あたかも手助けしているかのように見せかけるが、実際は端末を遠隔操作され、悪意あるソフトをインストールされたり、サポート料金などと称して金銭の支払いを要求される。

途中で詐欺に気づいて電話を切ったとしても、遠隔操作されてしまった場合は、端末内部の情報を窃取されたり、マルウェアに感染した可能性も生じるため、さらなる対応に追われることとなる。

情報処理推進機構(IPA)では、これまでも正規のセキュリティサービスが警告画面で電話番号を表示し、電話をかけさせてサポートを行うことはないとして注意を呼びかけてきた。

一方「偽警告」のなかには、ブラウザの全画面表示機能を悪用するケースもあり、画面を閉じることができずに記載された番号へ電話をかけてしまい、被害に遭うケースも増えているという。

偽警告画面を用いたサポート詐欺の例(画像:IPA)

(Security NEXT - 2023/12/20 )

![]() ツイート

ツイート

PR

関連記事

「Firefox」にアップデート - ライブラリ起因の脆弱性に対処

米当局、脆弱性悪用リストに4件追加 - ランサム対策製品の脆弱性も

「Apache NiFi」に認可管理不備の脆弱性 - 修正版が公開

「MS Edge」にアップデート - ゼロデイ含む脆弱性13件を解消

児童の写真データ含む記憶媒体を紛失、返却し忘れ帰宅 - 川崎市

顧客に予約確認装うフィッシングメッセージ届く - 新横浜グレイスホテル

個人情報含む選挙関連の事務用文書を誤送付 - 大阪市住之江区選管

サーバがランサム感染、詳細は調査中 - 引抜鋼管メーカー

米子会社2社でランサム被害、従業員情報流出か - ハリマ化成グループ

非常勤講師が個人情報含む私物PCを置き忘れて紛失 - 札幌医科大