ウェブ閲覧中の「電話番号含む警告画面」に警戒を - サポート詐欺が猛威

「マルウェアに感染した」などと偽の警告画面を表示し、電話をかけさせて金銭などをだまし取る悪質な詐欺行為が横行している。ウェブサイトを閲覧している際に電話をかけるよう指示する表示が出ても、安易に応じないよう注意が呼びかけられている。

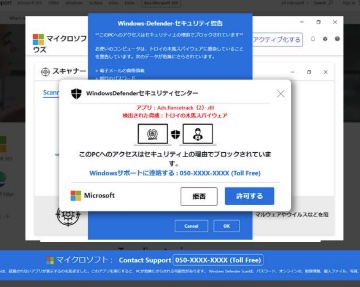

偽警告画面の1例(画像:ラック)

「偽セキュリティ警告」は、ウェブサイトなどを閲覧している際、実際はトラブルが発生していないにも関わらず、「マルウェアに感染した」などと警告画面に似せた画像を表示する詐欺の手口。

マイクロソフトやセキュリティベンダーなど著名企業の名をかたり、サポート窓口などを装う電話番号へ連絡を取るよう求め、言葉巧みに対応費用などと称して金銭をだまし取る。「サポート詐欺」などとも呼ばれている。

問題の「偽警告画面」は、攻撃者が設置したサイトや改ざん被害に遭ったサイト、ブラウザの通知機能など何らかの方法を用いて、攻撃者があらかじめ用意したウェブコンテンツを表示したものに過ぎないが、見た目をOSやセキュリティ製品が発した警告表示に似せたり、音声や警告音などを用いることで、あたかもトラブルが生じているかのように演出し、信じ込ませる。

偽警告による詐欺行為はこれまでも確認されているが、増加傾向にある。情報処理推進機構(IPA)によると2022年は過去最多となる2365件の相談があった。さらに1月には単月で過去最多となる401件の相談が寄せられている。

(Security NEXT - 2023/03/10 )

![]() ツイート

ツイート

PR

関連記事

AIアシスタント「Nanobot」のWhatsApp連携コンポーネントに深刻な脆弱性

衆院選の選挙人名簿照合用データ含むメディア5枚を紛失 - 狛江市

クラウド設定ミス、学内で学生の個人情報が閲覧可能に - 流通科学大

一部サーバでランサム感染、情報流出など調査 - ワシントンホテル

「フィッシング」「ニセ警察」など動画で注意喚起 - 個情委と警察庁

米子会社にサイバー攻撃、情報流出の可能性 - サカタのタネ

ランサム被害で患者情報流出、診療には影響なし - 日本医科大学武蔵小杉病院

「TeamViewer」に脆弱性 - ローカル側の確認を回避可能

BeyondTrust製リモート管理製品の脆弱性悪用が発生 - 米CISAが注意喚起

先週注目された記事(2026年2月8日〜2026年2月14日)